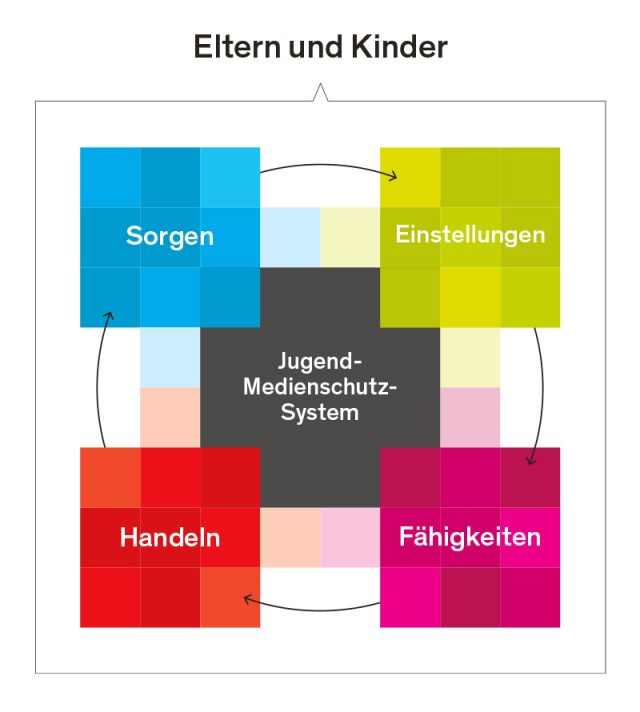

Der Jugendmedienschutzindex untersucht, wie der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor negativen Online-Erfahrungen in den Sorgen, den Einstellungen, den Fähigkeiten und dem Handeln von Eltern sowie von Kindern und Jugendlichen selbst verankert ist.

Im Ergebnis werden Stärken und Schwächen der derzeitigen medienpolitischen Regelungen für den Jugendmedienschutz sowie der verfügbaren medienpädagogischen Unterstützungsangebote erkennbar. Daraus lassen sich Ansatzpunkte für deren Weiterentwicklung finden.

Empirische Basis der Studie ist eine bundesweite Repräsentativ-Befragung von Heranwachsenden zwischen 9 und 16 Jahren, die das Internet nutzen, und jeweils einem Elternteil, das für die Online-Erziehung zuständig ist bzw. sich am besten mit der Online-Nutzung des Kindes auskennt. Insgesamt wurden 805 Heranwachsende und ihre Eltern im Zeitraum von März bis Mai 2022 befragt.

Die Studie wurde von der FSM initiiert und vom Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut und dem JFF – Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis durchgeführt. Erstmals lagen mit dem Jugendmedienschutzindex 2017/2018 dazu empirische Ergebnisse vor.

Auf einen Klick

Jugendmedienschutzindex 2022

„Die letzten Jahre haben uns wie in einem Brennglas die Bedeutung von Jugendmedienschutz und Medienkompetenz im Alltag von Familien gezeigt. Wir können beobachten, dass die Sorgen der Eltern im Hinblick auf Online-Risiken im Vergleich zu 2017 gewachsen sind und mehr Kinder bereits negative Online-Erfahrungen gemacht haben.“

Martin Drechsler, FSM-Geschäftsführer

Onlinebezogene Sorgen der Eltern gestiegen

Online-Medien bieten Kindern und Jugendlichen vielfältige Möglichkeiten, sich zu informieren, mit anderen in Kontakt zu treten oder sich zu unterhalten. Sehr unterschiedlich sind entsprechend auch die Sorgen, die sich Eltern und Kinder bezüglich der Online-Nutzung machen.

77 Prozent der Eltern in Deutschland sorgen sich um die Onlinesicherheit ihrer Kinder. Insbesondere Eltern von 11- bis 14-Jährigen zeigen sich besorgt. Dabei stehen Interaktionsrisiken, beängstigende Inhalte und Nutzungszeiten im Vordergrund.

- Je älter die Heranwachsenden, desto geringer ist bei den Eltern der Stellenwert der Sorge um beängstigende Inhalte.

- Nicht vertrauenswürdige Personen sind die Hauptsorge über alle Altersstufen hinweg.

- Die Sorge der Eltern um das zeitliche Ausmaß der Nutzung gewinnt bei den 11- bis 14-Jährigen an Bedeutung.

- Erst bei den Eltern der 15- bis 16-Jährigen ist ein Rückgang der Sorgen erkennbar.

44 Prozent der Kinder und Jugendlichen sorgen sich vor belastenden oder schlimmen Erfahrungen im Netz (2017: 58%). Sie belastet vor allem die Sorge, Opfer von Lästereien, Beleidigungen oder Hassnachrichten zu werden. Anders als bei den Eltern stehen also Interaktionsrisiken im Vordergrund. Insbesondere die 11- bis 12-Jährigen zeigen sich besorgt.

Bei den Eltern stehen Kontakt- und Inhaltsrisiken im Vordergrund. Kinder und Jugendliche sorgen sich über das Verhalten anderer, wie z.B. Mobbing.

Mehr Eltern sorgen sich – mehr Kinder geben negative Online-Erlebnisse an

Eltern sind (stark) besorgt, dass Ihr Kind online …

- mit verstörenden oder beängstigenden Inhalten in Berührung kommt 50% (2017: 38%).

- von anderen gemobbt wird 40% (2017: 23%)

- andere mobbt 18% (2017: 4%)

Kind ist es schon selbst passiert, dass …

- es online mit verstörenden oder beängstigenden Inhalten in Berührung kam 48% (2017: 31%)

- es online von anderen gemobbt wurde 43% (2017: 18%)

- sich andere von ihm gemobbt fühlten 36% (2017: 13%)

Einstellungen zum Jugendmedienschutz –

teilhabeorientierte Grundhaltung gestärkt

Um im Alltag wirksam zu werden, braucht der Jugendmedienschutz die Akzeptanz von Eltern und Kindern.

Ein klassisches Mittel des Jugendmedienschutzes ist es, Angebote die entwicklungsbeeinträchtigend oder jugendgefährdend sind, mit Zugangshürden zu versehen. Dabei müssen Eltern stets den Schutz ihrer Kinder und den leichten Zugang zu Online-Inhalten gegeneinander abwägen.

71 Prozent der Eltern ist der Schutz von Kindern bzw. Jugendlichen wichtiger als ein leichter Zugang zu allen Online-Angeboten. Auch die Heranwachsenden stimmen hier überwiegend zu.

Technische Maßnahmen, wie z.B. Jugendschutzeinstellungen an Geräten, halten Eltern und Kinder vor allem für jüngere Altersgruppen (9- bis 11-Jährige) für sinnvoll.

Zudem sehen 92 Prozent der Eltern sich selbst in der Pflicht, ihre Kinder vor Risiken und negativen Erfahrungen im Netz zu schützen. Sie sehen aber Medienanbieter, Politik und Aufsichtsgremien in der Mitverantwortung.

Im Vergleich zum Jugendmedienschutzindex 2017 zeigt sich: Trotz dieser überwiegend schutzorientierten Grundhaltung ist Eltern und Heranwachsenden der freie Zugang zu allen Online-Angeboten deutlich wichtiger geworden – die teilhabeorientierte Grundhaltung ist deutlich gestärkt.

71% der Eltern stimmen der Aussage „Der Schutz von Kindern bzw. Jugendlichen im Alter meines Kindes ist wichtiger als ein leichter Zugang zu allen Online-Angeboten“ zu. Das zeigt eine hohe Wertschätzung des Jugendmedienschutzes.

Fähigkeiten im Umgang mit

Online-Medien und den verbundenen Risiken

Bei der Einschätzung der Online-Kompetenzen unterscheiden sich die Selbst- und Fremdeinschätzung von Eltern und Heranwachsenden kaum.

Während den jüngeren Kindern von beiden Seiten geringere Fähigkeiten hinsichtlich der allgemeinen Online-Kompetenzen zugeschrieben werden, nehmen Eltern Kinder ab 13 Jahren bereits als kompetenter wahr – dies spiegelt sich auch in der Selbstwahrnehmung ihrer Kinder wider.

Die Fähigkeit, mit negativen Online-Erfahrungen umzugehen, bewegt sich im Bereich mittel bis gut und wird höher geschätzt, je älter die Kinder sind. Das gilt sowohl für die Selbsteinschätzung der Kinder als auch für die Einschätzung durch die Eltern. Die Kinder schätzen ihre Bewältigungsfähigkeiten durchgängig etwas höher ein als es ihnen die Eltern zutrauen. Das bestätigt die Ergebnisse aus 2017.

Die Fähigkeit der Eltern sie bei negativen Online-Erlebnissen zu unterstützen, schätzen die Kinder mit zunehmendem Alter geringer ein. Hier ist der Wendepunkt bei den 13- bis 14-Jährigen durchlaufen: Sie schätzen ihre eigenen Fähigkeiten mit negativen Erlebnisse fertig zu werden im Durchschnitt etwas besser ein als die Unterstützungsfähigkeiten der Eltern.

Jugendmedienschutzbezogenes

Handeln rückläufig

Das schutzbezogene Erziehungshandeln zeigt an, welche Maßnahmen Eltern im Alltag praktizieren und welche Altersgruppen von Kindern und Jugendliche sie dabei im Blick haben.

Die Ergebnisse zeigen ein insgesamt rückläufiges Engagement der Eltern in Bezug auf den Schutz ihrer Kinder vor Online-Risiken. Nur Eltern von 9- bis 10-Jährigen engagieren sich gleichbleibend hoch wie 2017.

Nehmen Eltern Schutzmaßnahmen vor, dann setzen sie vor allem

- zeit- und inhaltebezogene Regeln,

- beachten Alterskennzeichen und

- sprechen mit ihren Kindern über die Online-Nutzung.

An den Beispielen der angebotsbezogenen Schutzfunktionen und der Jugendschutzsoftware lässt sich zeigen, wie stark diese altersabhängig eingesetzt werden. Bei den 9- bis 10-Jährigen sagen 62 Prozent der Eltern, Kinderschutzfunktionen in einer App aktiviert zu haben. Dieser Anteil geht bei Eltern von 11- bis 12-Jährigen schon deutlich zurück, hier nutzen nur noch 38 Prozent diese Möglichkeit. Ab 13 Jahren trifft das nur noch auf eine kleine Minderheit zu.

Insgesamt etwas geringer fällt der Anteil der Eltern aus, die eigens eine Jugendschutzsoftware installiert haben.

Die Altersangemessenheit der Schutzaktivitäten stellt für Eltern eine Herausforderung dar, denn der Konflikt zwischen Schutz- und Teilhabemotiven erfordert für die unterschiedlichen Altersstufen unterschiedliche Gewichtungen und kann zu Konflikten im Erziehungshandeln führen.

Der Jugendmedienschutzindex 2022 bestätigt deutlich die Relevanz des Jugendmedienschutzes, der noch stärker als bisher zu den individuellen Bedürfnissen der Familien passen muss. Alle relevanten Akteure sollten die Ergebnisse also zum Anlass nehmen, bisherige Maßnahmen zu überprüfen und gemeinsam mit Eltern und Heranwachsenden Weiterentwicklungen anzustoßen. Hier wollen wir als FSM gemeinsam mit unseren Mitgliedern unseren Beitrag zu dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe leisten.

Sie möchten den Jugendmedienschutzindex 2022 als Printversion lesen? Schicken Sie uns eine E-Mail an office@fsm.de.

Jugendmedienschutzindex 2017/2018

Die Studie im Detail

Im ersten Teil stehen Eltern und Heranwachsende im Fokus der Untersuchung. Empirische Basis der Studie von 2017 ist eine bundesweite Repräsentativ-Befragung von Heranwachsenden zwischen 9 und 16 Jahren, die das Internet nutzen, und jeweils einem Elternteil, das für die Online-Erziehung zuständig ist bzw. sich am besten mit der Online-Nutzung des Kindes auskennt. Insgesamt wurden 805 Heranwachsende und ihre Eltern befragt.

Lesen Sie hier den ersten Teil der Studie. Zusätzlich finden Sie hier eine Präsentation der Ergebnisse.

Für den zweiten Teil der Studie in 2018 wurden die Perspektiven von Lehrkräften und pädagogischen Fachkräften untersucht. Insgesamt wurden in der explorativen Befragung 296 Personen befragt, die an schulischen oder außerschulischen Einrichtungen in Bayern, Hamburg und Schleswig-Holstein tätig sind.

Lesen Sie hier den zweiten Teil der Studie. Zusätzlich finden Sie hier eine Präsentation der Ergebnisse.

Bildungspartnerschaften zwischen Schule und außerschulischen Akteuren der Medienbildung

Die wichtigsten Erkenntnisse der Studie (2017)

Von einer idealen Zusammenarbeit bestehen klare Vorstellungen: So wird z.B. eine Verankerung des Themas Medienbildung in der Schule gewünscht, ebenso wie ein Verständnis der Partner für den Lernraum Schule und ein gegenseitiges Ergänzen der fachlichen und medienpädagogischen Kompetenzen. Wichtig ist den Befragten zudem, sich an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen zu orientieren.

Die außerschulischen Akteure verfügen über wichtige Kompetenzen, um die schulischen Möglichkeiten zu ergänzen. Beispiel sind Fachkenntnisse bezüglich

neuer Medienentwicklungen, einen engen Bezug zur Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, spezifische Produktionstechniken, bereitgestellte Technik oder oft auch finanzielle Mittel aus Förderungen.Probleme gibt es aus Sicht der Beteiligten dann, wenn ein fehlendes bzw. unterschiedliches Verständnis über Medienbildung bzw. Medienkompetenz vorliegt. Auch strukturelle Bedingungen beeinflussen, ob und wie ein Austausch über die Ziele der Zusammenarbeit stattfindet.

Lesen Sie hier die gesamte Studie.